-歳時記-

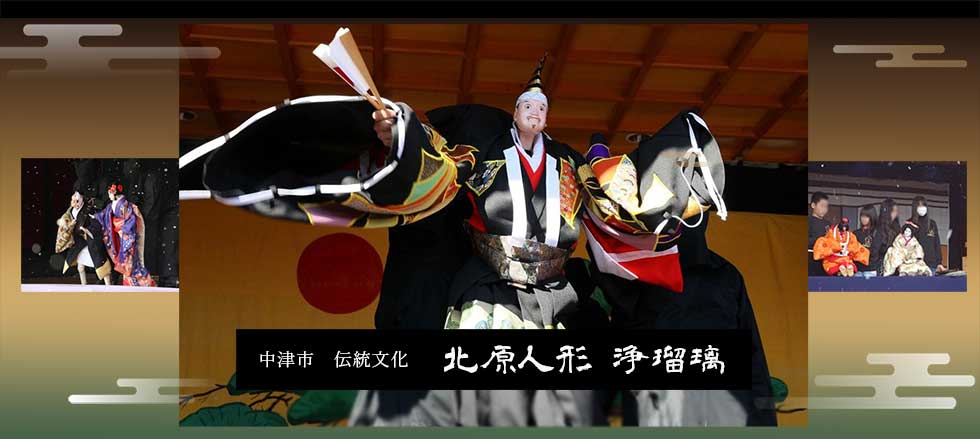

北原人形芝居

今回ご紹介する歳時記は、

県指定無形民俗文化財の「北原(きたばる)人形芝居」です。

鎌倉時代から700年以上の歴史を誇る人形芝居が大分県中津市で伝承されています。

北原人形芝居の始まりは、鎌倉幕府で執権を務めた北条時頼が諸国を巡歴中に中津で病に倒れ、村人の献身的な看病で回復し、全快祝いの席で、村人が手の甲に目鼻を描き、余興として演じたところ、時頼はこれを称賛したと言われています。

その後、江戸時代に浄瑠璃を取り入れました。

1969年、市立小学校に、地域の伝統芸能を学ぼうと人形芝居クラブが発足しました。北原地区にある原田神社の「万年願(まんねんがん)」で奉納するため、大人に加え、地元の市立小学校の人形劇クラブが浄瑠璃を練習をしています。小学校に人形芝居のクラブがあるのは全国でも珍しいそうです。

毎年2月の第1日曜にある万年願が上演されます。

児童たちが演じるのは第2幕「傾城(けいせい)阿波の鳴門 巡礼歌の段」。親子の生き別れを描く悲しい物語です。登場する人形は母親「お弓」、娘「お鶴」、飛脚の3体。浄瑠璃の語りに合わせて、人形1体の重さは4キロほどを3人で操ります。

ご興味のある方は、是非、足を運んでください。

人形浄瑠璃について

人形浄瑠璃文楽は、日本を代表する伝統芸能の一つで、太夫・三味線・人形が一体となった総合芸術です。その成立ちは江戸時代初期にさかのぼり、古くはあやつり人形、そののち人形浄瑠璃と呼ばれています。竹本義太夫の義太夫節と近松門左衛門の作品により、人形浄瑠璃は大人気を得て全盛期を迎え、竹本座が創設されました。この後豊竹座をはじめいくつかの人形浄瑠璃座が盛衰を繰り返し、幕末、淡路の植村文楽軒が大阪ではじめた一座が最も有力で中心的な存在となり、やがて「文楽」が人形浄瑠璃の代名詞となり今日に至っています。

文楽協会より引用

美夜古企画や衣縫歳彩では、人形浄瑠璃の衣装なども制作しています。

お気軽にお問い合わせください。